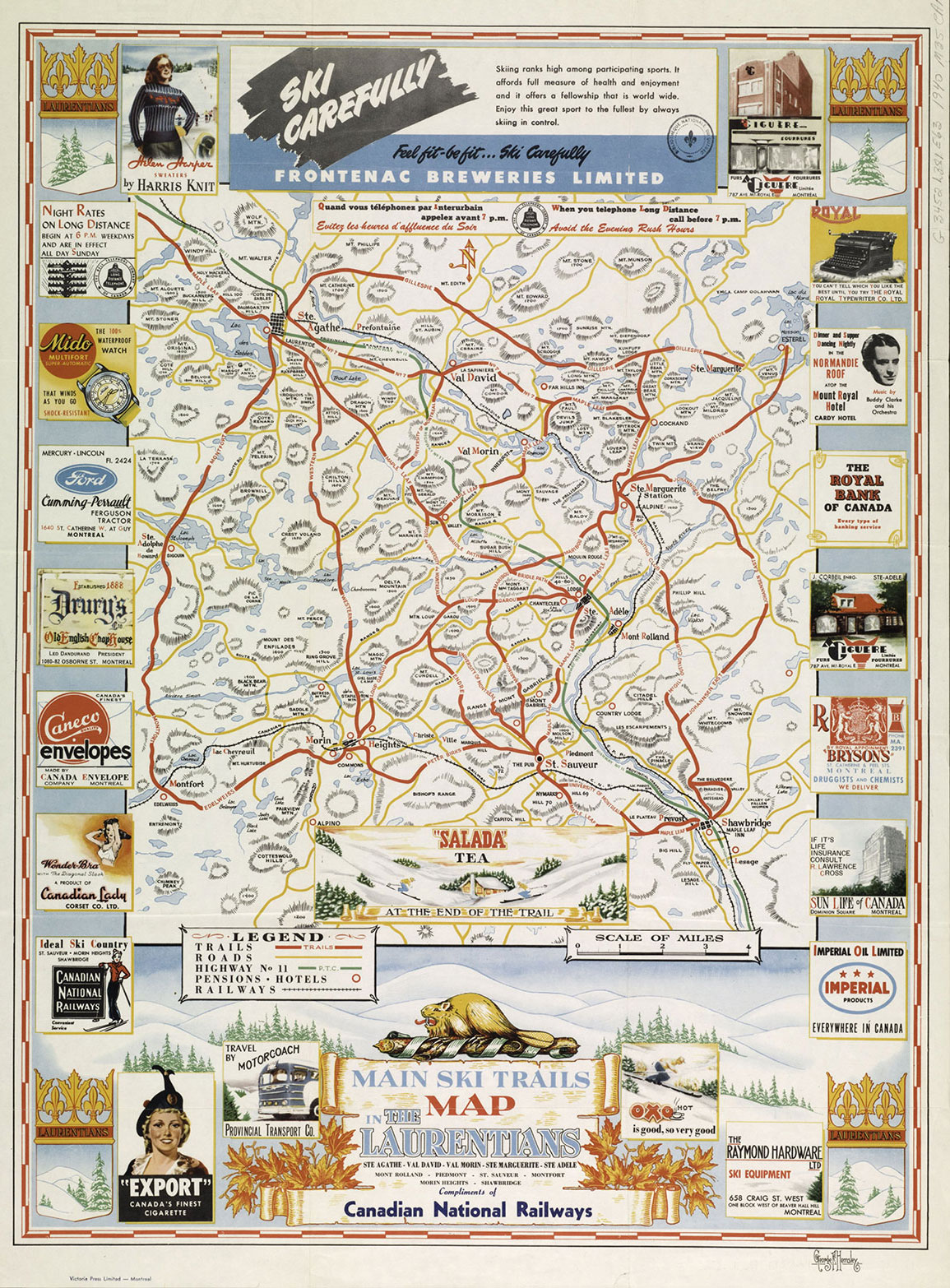

Le territoire de la MRC (Municipalité régionale de comté) des Pays-d’en-Haut, créé en 1982, est l’assise de nombreux équipements et infrastructures récréotouristiques qui ont façonné sa réputation de « terrain de jeux des Montréalais ». Parmi ces infrastructures, on compte un grand nombre de sentiers où l’on pratique des activités non motorisées telles que le ski de fond, la raquette, la randonnée pédestre, le vélo et le vélo de montagne. En effet, la MRC des Pays-d’en-Haut estime à près de 650 kilomètres de sentiers non motorisés sur son territoire! Cette particularité est étroitement liée à l’histoire du développement de la région des Laurentides qui s’est fortement ancrée autour de la pratique du ski. En effet, dès le début du XXe siècle, on voit naître sur le territoire les premiers clubs de ski et l’organisation de randonnées se multiplie. C’est aussi l’époque du légendaire Hermann Smith-Johannsen dit Jackrabbit qui ouvre plusieurs pistes encore en partie visibles de nos jours. « Le réseau de sentiers fait par Jack Rabbit est unique au Québec et même au Canada. C’est un grand pionnier au développement de la pratique du ski de fond comme loisir au Québec. » Les Laurentides deviennent à partir de cette époque et grâce en grande partie au développement du ski, un endroit de villégiature par excellence. La région se démarquait par son réseau de sentiers qui permettait aux adeptes de ski de joindre l’ensemble des villages environnants. La motivation de Jackrabbit était alors très simple : les sentiers devaient relier les villages les uns aux autres afin que les skieurs puissent toujours se ravitailler…

Les hôteliers, les aubergistes et les commerçants se sont donc établis peu à peu autour de ses sentiers pour donner le portrait des municipalités que l’on connaît aujourd’hui. Bien que plusieurs tracés ancestraux aient de nos jours disparus, la pratique du ski nordique perdure dans la région et la possibilité de développer un produit d’appel d’envergure et unique au Québec en matière de plein air est toujours de mise. Le réseau de sentiers intermunicipaux créé par les skieurs nordiques combinés aux réseaux multifonctionnels permet à l’ensemble des citoyens et visiteurs de profiter d’un produit quatre saisons d’une valeur exceptionnelle.